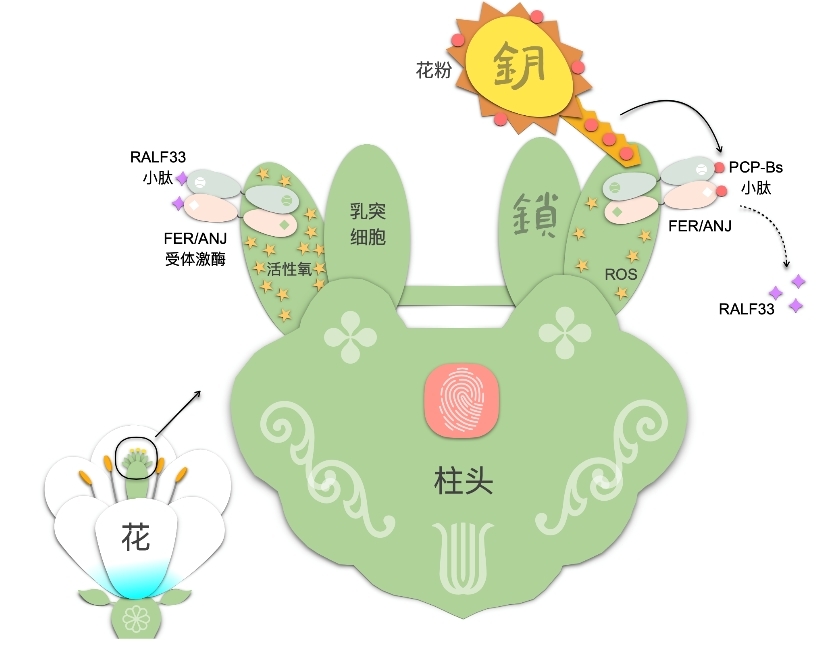

植物是如何识别并“专一”接受同种花粉、允许其在雌蕊柱头上萌发和受精,从而保持物种特异性的?植物花粉与雌性柱头之间存在什么信息交换奥秘?

4月9日,《科学》杂志发表了华东师范大学生命科学学院李超课题组最新成果。该研究通过十字花科模式植物拟南芥,揭示出花粉-柱头相互识别的分子机理,在植物生殖发育领域,首次破解了开花植物识别本物种花粉而拒绝其他物种花粉的根本原因。

“花粉通过其覆盖物中的PCP-B小肽竞争柱头中的RALF33小肽,抑制柱头中RALF33—FER/ANJ受体激酶信号通路维持的活性氧水平,从而影响花粉水合。”李超课题组经过4年的实验研究得出结论。研究中发现的小肽、受体激酶以及信号通路成员在开花植物中广泛存在,由此推测,开花植物在进化上采用相似的策略以保证亲和花粉和柱头之间的识别。

该研究以模式植物拟南芥为研究对象,揭示花粉-柱头相互识别的分子机理

为了寻找植物花粉与雌性柱头“相互识别”的信息交换原理,了解植物遗传机制的关键,李超团队建立了包括精准的花粉水合观察体系、柱头乳突细胞活性氧观察体系以及多种研究小肽竞争受体激酶的生化实验体系等一整套研究体系。

和国际上其他寻找柱头受体的课题组一样,研究人员最初按照常规思路推测,柱头感受花粉的受体基因突变后会造成花粉水合速率变慢的表型,但实验结果恰恰相反。他们干脆逆向思考,找到了最关键的解决思路,最终发现受体激酶感知和切换不同类型的小肽配体,精准调控了柱头对花粉的识别。

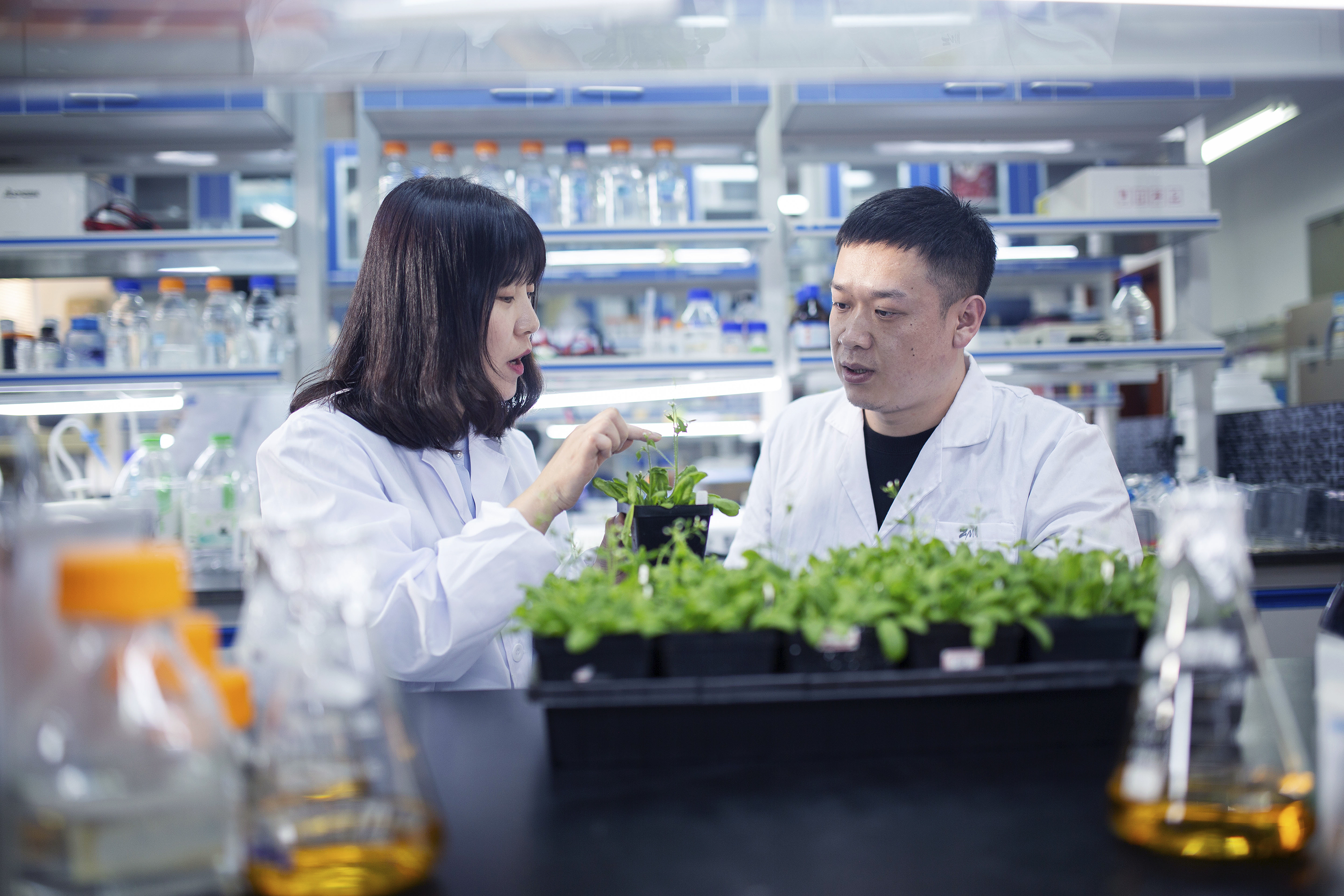

李超博士(左)和课题组在实验室

该研究通讯作者李超博士2016年在华东师范大学“青年高层次人才计划”支持下建立独立课题组,开展植物受体激酶调控生殖发育的分子机理相关研究,10余人的团队平均年龄29岁,仅用4年时间,就完成了这项需要积累大量样本和检测数据的研究工作。期间,他们常常夜以继日工作,克服了疫情期间实验材料短缺、植物可操作周期短和实验技术难度大等困难。

“一次实验要剥开50个左右的柱头,单个柱头处理和观察、拍照取证需要1个小时左右,所有图片需要测量分析才能得到结果,而这样的结果需要多次反复论证才能下结论……每一结果都是通过这样的大量多次实验得到。”刘晨介绍说。

花粉与柱头识别、信息交流示意图

课题组得到了清华大学柴继杰教授课题组、美国马萨诸塞大学Alice Y. Cheung教授课题组和国家蛋白质中心张江实验室的支持,以及国家自然科学基金的资助。

“该机制的发现,对于杂交育种中克服远源杂交障碍,得到优良品种具有重要意义。”在谈到这项基础研究成果的应用前景时,李超表示,“农业研究中,我们可以利用花粉-柱头的特异性识别机制,通过杂交将不同种属植物的优良性状整合到一起,得到高产优质高抗的品种。”