今年5月,由深圳市宝安区人力资源局、科技创新局和产业投资引导基金有限公司联合共建的海归岛成立两周年。随着我国综合国力的不断提升,归国创业已经成为许多接受过海外教育的创业者们的“首要选择”。深圳,这座伴随改革开放成长起来的“国际化都市”有着它独特的创新创业“基因”,开放包容的城市特色也天然吸引着年轻的精英们到这片创业的热土。

打造粤港澳大湾区海归创业服务第一站

“刚开始回国创业,我们真的不太了解国内的创业情况”,毕业于加州大学尔湾分校的乔少朋说。考虑到这些海归创业者普遍遇到的国内外信息不对称、不适应国内营商环境、缺少人脉资源等问题,海归岛应运而生。

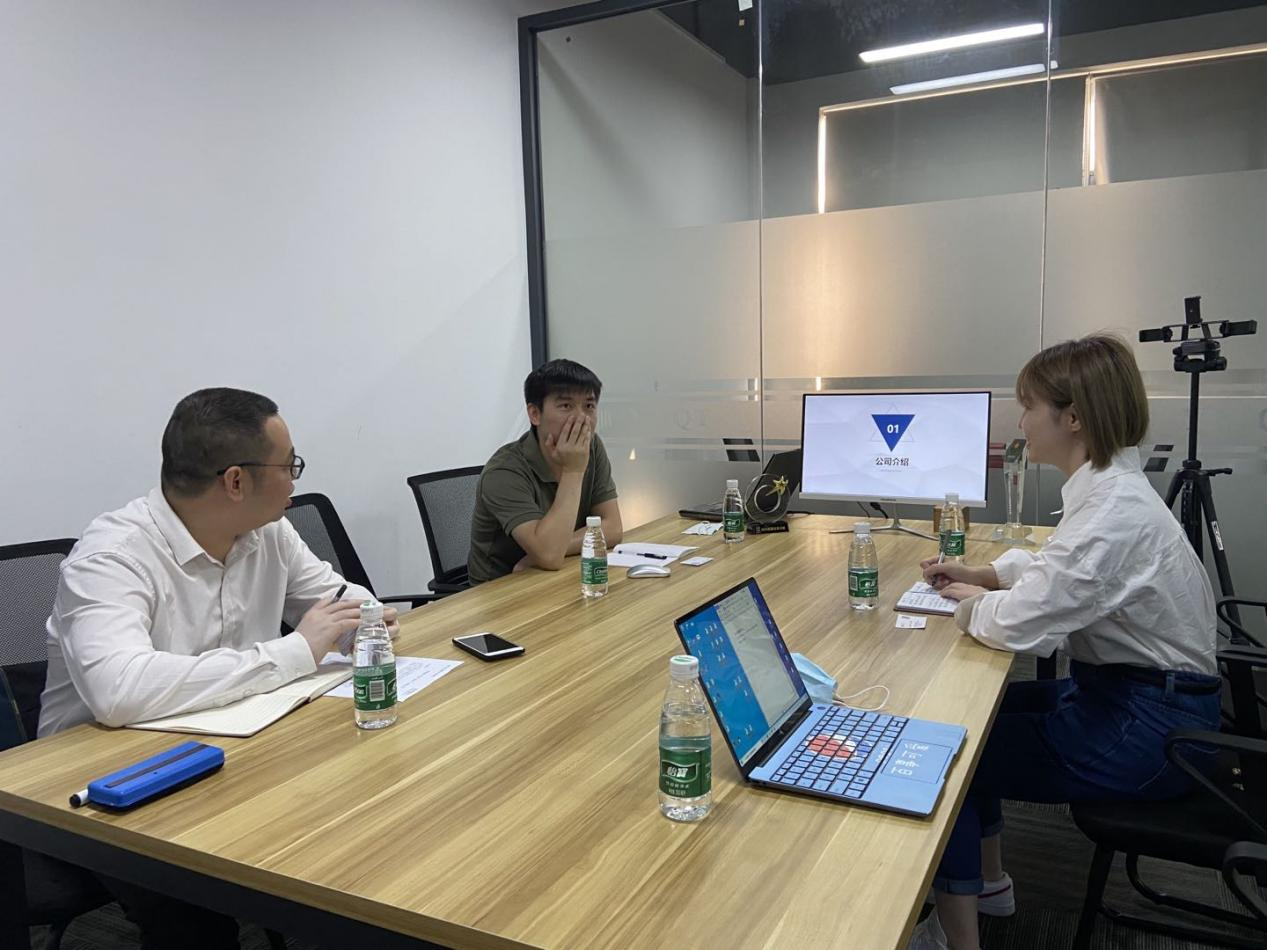

宝安人力资源服务中心主任陈妮谈到,海归岛的价值就是为归国人才提供一个落地在粤港澳大湾区的创业港湾,帮助所有有意向到大湾区创业、就业的归国人员和海外人才,给他们提供场地、政策、创投、对接等各种支持。“我们在海归岛免费向团队提供6个月的创业场地,这是对创业团队最快速、直接、有效的帮助。在这里,海归岛更像是一个智慧与实践的转化地。”

毕业回国后,乔少朋和同学李金峰在深圳创办了一家从事“脑机交互”相关研究和产品开发的科技公司。与别人不同的是,乔少朋是因为海归岛选择了深圳。“那时候在国际人才交流会上看到海归岛的项目,了解之后我们都觉得非常合适,就定在深圳创业了。”对他们来说,刚毕业回国选择与医学相关的创业项目,并不是一件容易的事情。在入驻海归岛以后,团队受到了很多帮助。“海归岛会帮我们解决很多创业问题,对接很多资源,节省了很多时间。”乔少朋说。

在海归岛,工作人员和海归人才们不仅仅是服务与被服务的关系,更多的时候像是朋友一样相处。每当聊到海归岛,工作人员贾小姐总是热情满满。“能帮到这群海归人才解决创业问题、拿到融资,我们也很高兴。”

岛内互融,打造海归社交生态圈

海归岛高度的包容性与开放性让这里聚集了各行各业的海归创业者。据统计,入住海归岛的创业团队中,拥有博士学历的共有102人,硕士学历170人,硕博项目占比超84.3%,融资金额超9000万。这些创业者毕业于23个国家或地区的250所高校,包含哈佛大学、牛津大学、帝国理工学院、哥伦比亚大学等世界知名学府,入驻项目涵盖电子信息、生物医药、新材料等国家重点支持领域,以及金融、建筑、文创、教育、咨询等行业,其中科技项目占比65%。

毕业于牛津大学的张楠林博士曾入选2019年福布斯中国30岁以下精英榜。回国后,他主导创办了一家致力于开发量子点光电转换器件的高科技企业。公司依托自主研发的量子点材料,给电子产品如物联网传感器、可穿戴设备、手机等提供能源或充电方案。目前,张楠林团队完成中科科转天使基金数千万新一轮增资。

这一切并不是一帆风顺的。在制作半导体器件过程中,张楠林团队自主研发的真空镀膜仪真空性能不佳,使得研发进展迟迟得不到推进。就在此时,张楠林在海归岛遇到了真空镀膜行业的专家高锦龙博士。在高博士团队的帮助下,张楠林团队的真空镀膜仪得以研发成功,完成了半导体器件制备实验线的最后一步。随后,高博士继续指导团队的产业化研发工作,极大地加快了研发产业化进程。

海归创业者回国往往会面临缺少人脉资源的问题,海归人才集聚这一特点让海归岛有了专属于海归的生态社交圈。据悉,海归岛定期举办内部交流活动,引导团队利用自身优势“互融互通”,挖掘上下游资源,从而互利共生。这些来自各行各业的高精尖人才在交流的过程中解决了诸多技术难题,达成多项合作。

创新人才服务,争当创新“样板”

作为深圳市首家由政府主导、专业团队运营、专扶海归创业的公益创业就业平台,海归岛的理念与运营模式得到了国内外各类机构与团体的关注与肯定,也由此打开了为海归人才提供就业创业服务的新模式,使得海归岛成为各地人才服务机构参考的“样板”。

海归岛的创新还体现在其始终奉行“一次入岛,服务终生”的理念。在团队“毕业离岛”后,海归岛依然为离岛团队提供资源对接、展示平台、政策扶持等帮助,团队可随时“回岛”参与海归岛举办的各类创业就业活动。海归岛也会定期跟进离岛团队进展,拜访团队新场地,了解团队需求并协助解决。这些特点都让海归岛与其他孵化园有所区别。

袁源团队从事开发基于EEG的脑电反馈注意力训练系统。在袁源看来,虽然已离岛,但和之前并无差别。“好像就是换了个办公地点而已,海归岛还是会帮忙对接很多资源,通知我们参加活动。”今年3月,袁源团队还受到海归岛的邀请,参与创业“她”力量——女性创业者主题活动,进行经验分享交流。

据介绍,宝安区人力资源部门接下来将继续根据海归岛创业团队需求,推动建设海归人才孵化专项基金,挖掘人才创新项目,为海归人才创业提供资本支持。同时,为进一步提升海归人才创新创业氛围,还计划在粤港澳大湾区核心区域打造更多海归岛2.0版本,服务更多创业团队,将依托宝安区智能制造业的发展优势,为出岛企业产品推介、融资发展,提供对接服务,让这些企业在深圳、在宝安发展壮大。