“2.9亿年前的山西阳泉,曾是一片靠近赤道的温暖浅海,而瓣齿鲨牙齿化石在此出现,说明其当时已具备了跨大洋的迁徙能力……其生态位类似于现代大白鲨,是古生代海洋里的顶级掠食者。”

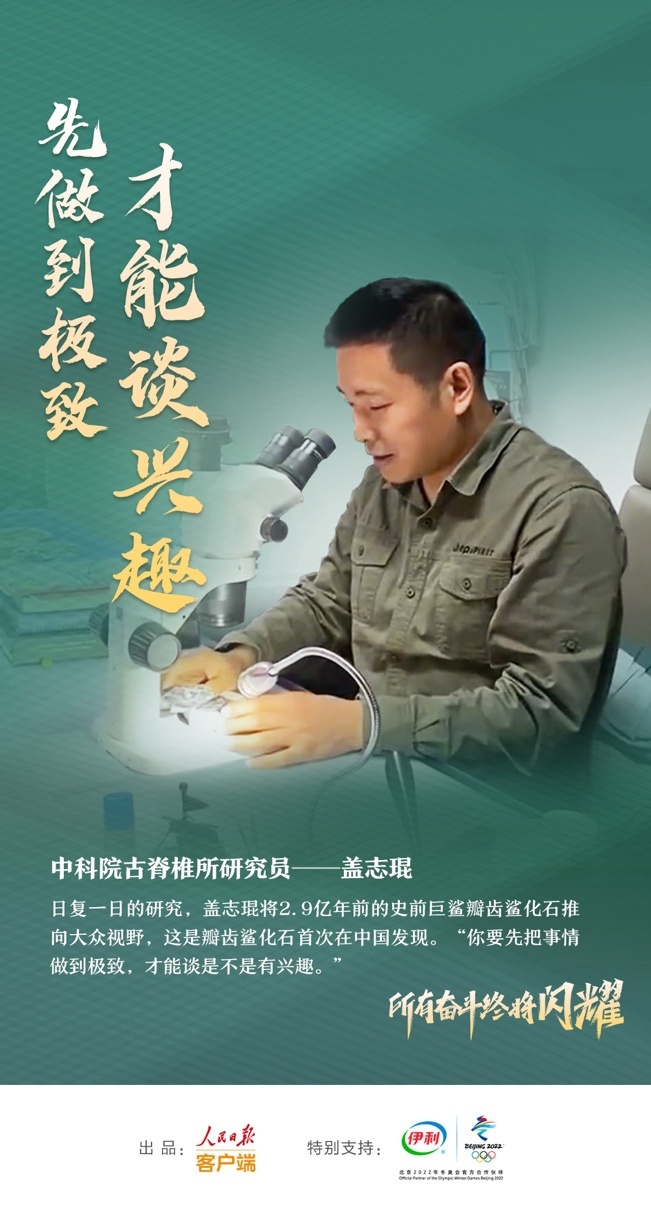

这段有关史前巨鲨的研究成果,让一个具有跨大洋迁徙能力的瓣齿鲨形象清晰地浮现在世人面前。而这一成果,出自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员盖志琨的地质研究。

对于多年从事无颌类盔甲鱼研究的盖志琨来说,对瓣齿鲨的研究源自一次机缘巧合。一次偶然的机会,盖志琨从山西阳泉的地方科研人员那里得知了瓣齿鲨化石的存在,“这几枚化石几年前就被发现了,但一直被存放在展览馆里没人研究”。

为了拓展自己的研究视野,盖志琨开始了对这枚化石的研究,但令他没想到的是,随着研究的愈加深入,他发现这颗牙齿并不简单。通过翻阅专业书籍,他发现,历史上曾有两位瓣齿鲨发现者:一位是瑞士古生物学家路易斯·阿加西,他最早发现了这一物种并进行了初步命名;另一位是英国古生物学家理查德·欧文,他于1840年再次发现瓣齿鲨,并将其作为一个新物种进行了归类命名。此前,该种属的化石主要发现于北美洲和欧洲,而山西阳泉出现的这几枚化石,属我国首次发现。这枚化石的发现,大大扩展了瓣齿鲨在北半球的古地理分布范围,为瓣齿鲨跨古特提斯洋迁徙提供了重要的化石证据。

不仅如此,盖志琨在无颌类盔甲鱼方面的研究成果,也曾经在《自然》杂志以封面推荐论文形式发表,该成果为研究脊椎动物颌的起源带来了新的曙光,而这一发现于浙江的小鱼也因此被命名为“曙鱼”……

在古生物研究领域,盖志琨凭借自己的努力,逐步取得了一些成果。但他谦虚的将部分功劳归于好运,因为他明白:“有所发现只是少数时刻,一无所获才是科研中常有的事。”

早在读研期间,盖志琨就在浙江等地陆续发现了一批无颌类盔甲鱼化石,他完成了这些化石外部形态的大部分描述性研究工作;2006年,临近硕士毕业时,盖志琨拿到英国皇家学会提供的全额奖学金,获得了出国深造的机会。

在国外求学期间,盖志琨的实验室“屋子很小,没有窗户,没有阳光,不开灯就是漆黑的”,在这间有如“小黑屋”的实验室里,盖志琨利用瑞士同步辐射光源,扫描仅凭肉眼看不见的化石内部,得到一张张在外人看来有些模糊、分辨不出具体形状的黑白图片。然后他要凭借着对盔甲鱼的足够了解,用这些二维图片重构出盔甲鱼化石内部的三维结构,拼凑出一头完整的“大象”,在其中寻找颌演化的轨迹。

在这间“小黑屋”里,盖志琨坐了3年“冷板凳”,2万张图片反复看了不下10万次,共计复原重构出了7个盔甲鱼化石标本的内部三维结构……

在古生物这条科研路上,盖志琨一直在“极致”前行,因为他相信,“你要先把事情做到极致,才能谈是不是有兴趣。”