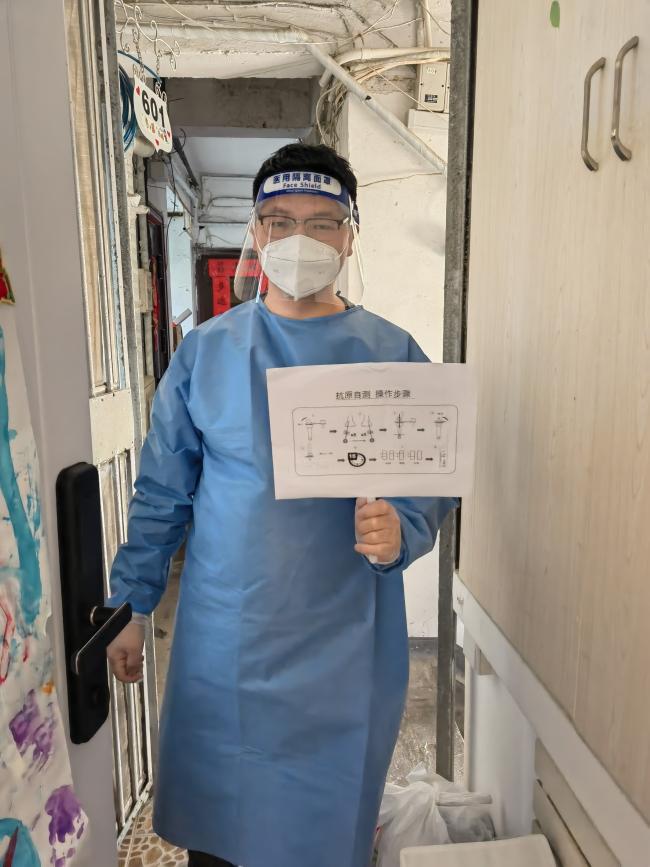

3月26日,同济大学化学科学与工程学院研究生第二党支部党员、2019级博士生王群龙在上海市杨浦区鞍山八村忙碌了一天,挨家挨户上门发放试剂盒,指导社区居民做抗原检测。

同济大学博士生王群龙在社区参加指导居民做抗原检测的志愿服务

王群龙的忙碌身影,是上海大学生志愿者用青春力量抗疫情的闪亮片段,是上海教育系统众志成城、共克时艰的生动缩影。

3月以来,上海高校实施封闭管理和准封闭管理。承载着约70万师生的校园运转,离不开大学生志愿者的勇往直前。

“我们都是党员。”上海大学计算机学院研一学生邱泳文在群里得知宝山校区要连夜进行核酸检测的消息,毫不犹豫地发出这句话。当他把要去当志愿者的消息告诉室友时,得到的回答是:“我们也想去!”于是,四个年轻人不约而同,都报名成为志愿者。

上海大学邱泳文同学和他的同伴们忙碌在志愿服务一线

“请同学们提前准备好登记码,排好队。”根据现场的情况,邱泳文和聂良兵同学负责在核酸检测现场引导同学,一晚上,他们一直在重复这一句话。

“别着急阿姨,我来帮您。”刘志涛同学当晚负责帮不会操作“健康云”的工作人员和留学生。第二天,他又协助辅导员代领40余名同学的笔记电脑、书籍等物品,解决因跨校区影响同学们科研任务的难题。

“这个让我来搬!”张函同学当天负责的是物资的搬运和发放,能为大家做一些力所能及的事情,让他感到十分开心和自豪。

3月13日上午,复旦大学发布关于启动校园准封闭管理的通知。“小气泡”如何每天多次融入“大气泡”,接驳车怎样运行,如何加强宿舍生活园区保障力量,许多新的管理问题摆在眼前。

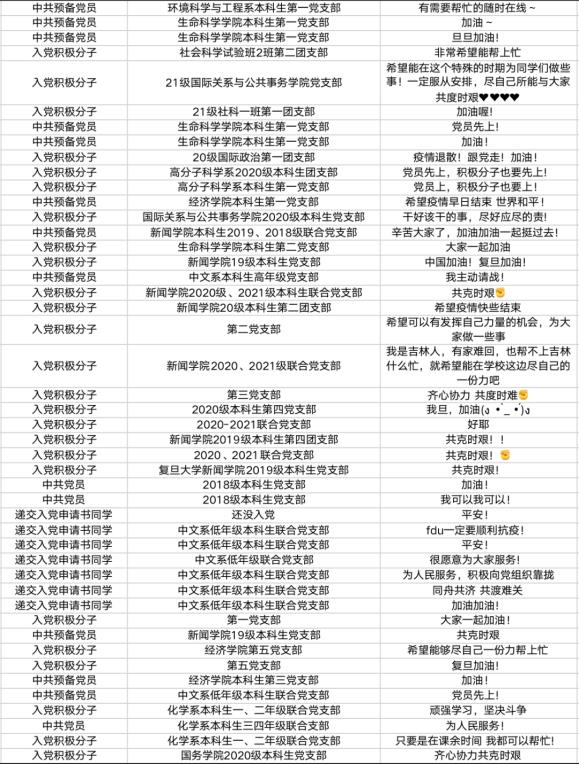

复旦大学学生党员服务队火速集结

很快,一张征集党员服务队的问卷在同学间迅速流传。当天晚上,邯郸校区学生党员服务队火速集结,包含了党员、入党积极分子以及递交入党申请书的近400名同学。负责“气泡”对接管理的本科生党员服务队分为东区、政通路宿舍、南区、本部、张江5个分队,从3月14日校园准封闭管理的第一天就开始为师生们服务。

华东师范大学防疫志愿者们身着蓝色马甲或防护服,被大家亲切称作“蓝朋友”。自华东师大封闭管理以来,“蓝朋友”成为了防控管理的重要力量。

“蓝朋友”成为华东师范大学防疫志愿者的昵称

华东师大学生志愿者在风雨中坚守岗位

每晚,华东师大防疫志愿者总队负责人根据第二天的总体安排,在两校区的防疫储备志愿者群中发布机动上岗的名额。名额和任务一经发布,立即被学生志愿者们“秒杀”,大家说“这比冰墩墩还难抢”。

在华东理工大学,有这样一群“三餐守护者”,他们就是由18舍材料学院、药学院、商学院“小哥哥”们组成的“餐盒搬运天团”。大家的一日三餐都是由他们协助餐饮服务人员打包、装箱,搬运到运餐车上。

华东理工大学学生志愿者组成“餐盒搬运天团”

上海商学院酒店管理学院的大四毕业班学生李品蓉是一名预备党员。特殊时期,正在一家租房企业实习的她积极响应社区号召,配合当地防疫办及医务人员组织所在五号楼的全体租客有序进行核酸检测。为避免现场人员拥挤,李品蓉与其他楼栋管家用组成人墙的方式引导、疏散密集人群。

上海商学院李品蓉同学协助登记住户信息

一天下来,穿着厚密防护服进行工作的李品蓉早已汗流浃背。她说,“288间房间,335位住户,一个都不能落下!最忙碌的时候,我感觉自己快要喘不过来气,但是居民们的一声声感谢,让疲惫不堪的我顿时又满血复活,感觉所有的劳累和辛苦都是值得的!”

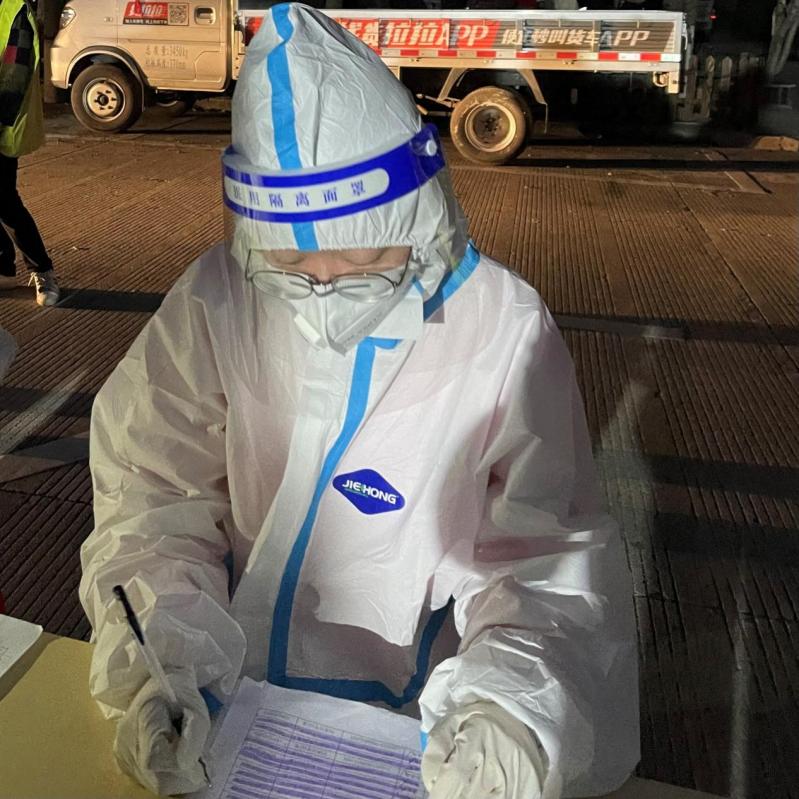

3月10日深夜,漆黑的居住区搭起了临时核酸检测点,居民们在寒夜中排起了长队,耐心等待着检测。维持秩序的“大白”中有三个相似的背影,她们分别在自己的志愿者岗位上忙碌着,那就是上海政法学院警务学院本科生李梦施铭以及她的妈妈和奶奶“祖孙三代”。

上海政法学院李梦施铭同学在社区参与志愿服务

当天下午,李梦施铭一听到社区招募志愿者的消息,就第一时间报了名,同时她还号召妈妈和奶奶一起参与,“现在社区人手紧缺,我们一起去做志愿者,为疫情防控贡献自己的力量。”