云南科学家创新揭示低质量系外行星大气逃逸机制

人民日报客户端云南频道杨文明2024-05-10 13:09

记者9日从中国科学院云南天文台获悉,云南天文台研究员郭建恒创新性地揭示了从地球到海王星质量范围内系外行星剧烈大气逃逸过程——流体大气逃逸的不同驱动机制,为人们准确理解这类逃逸过程提供了新的视角。国际期刊《自然·天文》5月9日发表了这一研究成果。

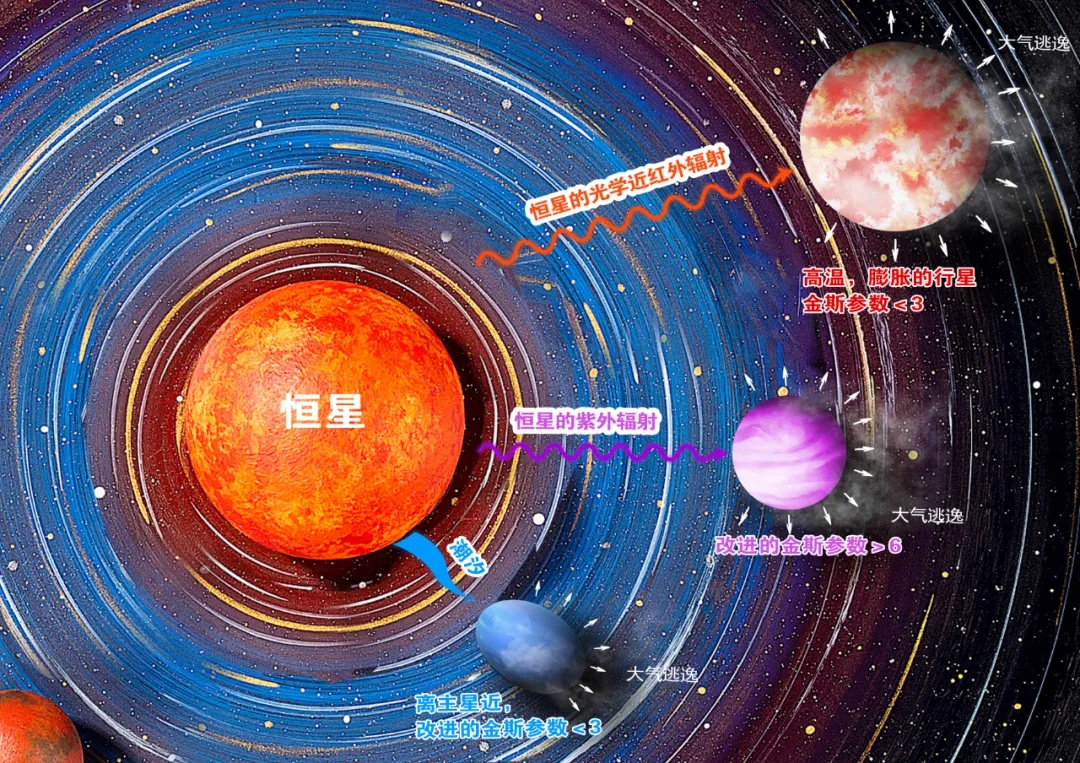

系外行星指的是太阳系以外的行星。对它们的研究是天文学研究的热点之一。围绕着恒星公转的行星大气层,可能会因为多种原因离开行星进入太空。现在,这种猛烈的大气逃逸方式在太阳系中已不复存在,否则地球可能变得和火星一样荒凉。然而,通过空间和地面望远镜观测发现,流体逃逸在一些离宿主恒星很近的系外行星上一直存在。流体大气逃逸不仅改变了行星的质量,还影响了行星的气候和宜居环境。

系外行星大气逃逸机制的示意图。 云南天文台供图

在该项研究以前,研究人员需要通过复杂的模型来判断一颗行星上的流体逃逸究竟是由哪种物理机制驱动的,而且得到的结论往往并不明确。云南天文台研究员郭建恒历经多年研究,提出了一种新的更准确地分类方法去理解这些逃逸过程:仅使用质量、半径和轨道距离等恒星和行星的基本物理参数,就可以对低质量行星大气流体逃逸机制作出分类。

在那些低质量和大半径的行星上,如果行星有足够的内能或者高的温度,就可以驱动大气逃逸。对于内能无法驱动大气逃逸的行星,通过引入恒星的潮汐力,定义一个改进的金斯参数,就能很容易地准确区分恒星潮汐力和极端紫外辐射在驱动大气逃逸上的角色。

研究还发现,具有高引力势和低恒星辐射的行星更可能经历一种慢速的流体大气逃逸,否则行星则以快速的流体逃逸为主。

责任编辑:杨文明

打开客户端发表评论